domingo, 26 de dezembro de 2004

Saudades

PS: O sismo nao se fez sentir aqui em Goa.

quarta-feira, 15 de dezembro de 2004

Em Goa

quinta-feira, 9 de dezembro de 2004

Waiting list #1

Tinha comprado ha 3 semanas o bilhete Bhopal/Goa de comboio, em a/c, e estava em waiting-list, mas num lugar que normalmente da sempre confirmacao poucas horas antes. Enganei/me e, incrivelmente, fiquei em waiting/list no. 1, o primeiro nao/confirmado (portanto, se tivesse cancelado mais alguem, teria ido). E isto sao comboios grandes, com umas 1000 ou 2000 pessoas...

Tentei subornar o picas, etc etc, mas nada. Acho que o homem ate ficou chateado, porque estavam imensas pessoas a tentar o mesmo e ele deve ter pensado que eu nao passava de um puto sem massa (verdade na Europa, mentira aqui). E ca estou eu em Bhopal. O Emeric acaba de partir no comboio para Indore (vai fazer sightseeing).

Depois de horas a correr pela estacao (caos, hindi, pedintes, ladroes) la consegui cancelar o meu bilhete nao/validado (recebo o reembolso, mas com penalidade de un 10 ou 20%). Depois tentei encontrar alternativa.

Mas imaginem. Se nem uma reserva feita de Delhi (capital, com mais quota) ha 3 semanas dava para conseguir lugar, como conseguir lugar poucas horas de o comboio partir? Com metade (150 milhoes) da classe media indiana provavelmente a tentar o mesmo, mais o milhao e meio de neo-hippies em busca de uma New Year's Trance Party on the beach in Goa.

Consegui comprar um bilhete em classe geral. Para os que nao fazem ideia do que isso significa, imaginem um ovo (cheio) e tentem meter-me la dentro sem o partir. Acho que, para alem de ser impossivel, seria bastante apertado. O mesmo aqui. Eu sempre tentei destruir as vossas imagenzitas mitificadas da India, mas desta vez dou luz verde.

Imaginem aqueles comboios com gente em cima, aquelas carruagens pestilentas com gente a cuspir e defecar por todo o lado. Pessoas a dormirem no corredor e, por cima dos assentos, nas prateleiras para a bagagem.

Sim, vou ali dentro. No Goa Express. Que sai daqui a 4 horas. Com os meus dois cartoes de credito, o meu portatil e a minha maquina digital. Demora 36 horas.

Mas, admito, pode haver saida. Tentarei novamente subornar o picas e ver se me poe numa classe superior. Como dinheiro em principio nao eh problema para mim, vou pagar tudo por um lugarzinho, nem que em primeira classe. E havia um senhor simpatico na bilheteira que acho que foi o unico que sorriu e me disse para eu ir la ter com ele uma meia hora antes de o comboio partir. Eu disse, Please sir, see if you get me any place on the train, because I really don't want to go on the general class. Ele sorriu novamente e acenou levemente com a cabeca. Nao sei se me achou um puto novo-rico parvo ou se viu em mim talvez o seu filho aflito.

Mas se nao conseguir (vou conseguir), paciencia, certamente que chegarei exausto, roubado e porco a Goa, mas certamente tambem com mais amigos e conhecidos, e uma historia para contar aos netos.

quarta-feira, 1 de dezembro de 2004

A colega (I)

Estou no meio das pessoas. Como sempre espero uns minutos e depois ele olhará para mim como sempre e eu pedirei o meu almoço. Não preciso de gritar "Babu, Babu, please, Babu". Enquanto estou entalado na multidão histérica vou olhando distraidamente à minha volta. Do outro lado da escrivaninha, por entre os castanhos corpos, emerge um olho. Um só. Brilhante e acutilante, olhando-me a mim nos olhos, dirigido objectivamente a mim. Não se passam mais do que dois segundos. Dois segundos em que me apercebo que se trata de um telemóvel com câmara incorporada. Em que alguém me está a fotografar. Em que eu esboço um intuitivo "Hey" e levanto o meu olhar para ver o responsável.

Mas, ao terceiro segundo, o olho desaparece com uma mão a puxar o utensílio metálico para trás, desaparecendo por entre a multidão. A cantina é pequenina. Movimento-me rapidamente. Vejo uma rapariga a correr e chamo-a. Mas ela refugia-se numa mesa com várias raparigas, uma das quais a Sarita, a tal goesa. Não conheço a maioria. Pergunto à rapariga fotografadora "What was that, why are you taking pictures of me?". Respondem-me todas elas com risos histéricos. "This is nothing, go away". Exigo ver o telemóvel e que a minha fotografia seja apagada. "No, go away" cacarejam, sem no entanto me olhar nos olhos, envergonhadas mas descaradas. "Go and make a complaint with GSCASH".

O Gender Sensitation Committee Against Sexual Harrassment (GSCASH) é um órgão institucional da JNU que trata dos casos de discriminação e assédio sexual no campus. Claro que lá não fui. Claro que entretanto, passadas umas semanas sobre o episódio, a minha foto já circula em dezenas de telemóveis femininos da universidade.

segunda-feira, 29 de novembro de 2004

Redescobrindo as raízes (João Colimão)

Amigos

Tenho estado atarefado com a minha Viagem ao mundo de Bhárata. Aqui entretido com a roupa e prendas a levar..., liguei o computador e a música... música de cítaras e tablas indianas.

Não sei por que magia, mas todas as exigências do mundo ocidental pareceram ridiculas mesmo ao som de uma citara... tenho mesmo certeza que não é ao acaso... como nada neste mundo é ao acaso.

Poderia ir sem uma única mala, e sinto-me mal de levá-la carregada de coisas inúteis...mas sei q as coisas que levo foram enviadas com amor para entes muito quistos e serão recebidas com mais amor ainda... e isso vale tudo!

Sinto que vou ser recebido como se de um principe se tratasse. Para quem não sabe, a minha familia paterna estava na India havia poucas centenas de anos. De origem portuguesa, decidiram abandonar a India quando Portugal "deixou de ser Goa, Damão e Diu." Em 1961, meu pai vinha com seus 10 irmãos e com o meu avô numa viagem rumo a Portugal que conheciam dos manuais de ensino primário.

Muita familia ficou, alguns desapareceram entretanto, mas tudo está no mesmo sitio desde essa data... em casa de minha bisavó, estão as mesmas talhas de arroz, as mesmas talhas de feijão, a mesmos quadros com o casamento de meus avós... as mesmas orações, rezadas por muita gente desde esse dia.

Eu, em Damão, não serei o João, serei para eles o filho do Bézinho, mas sinto que serei recebido com a mesma felicidade de quem recebe um filho! E eles já me esperam!

Damão é uma aldeia piscatória com pouca gente, onde muitos falam até hoje o português... mesmo as crianças (é a lingua de casa). E os portugueses são convidados a casa por qualquer pessoa, mesmo desconhecida... nas casas mais pobres, senão houver chá (boas vindas indianas) oferecem uma água quente sem açucar! Imaginem...o que Portugal perdeu.

Amanhã vou partir. Sinto que vou estar num local já conhecido, mas que num estado delirante vou viver estes dias como que descobrindo aquele imenso território...

Parece que sinto já os cheiros, as cores, as gentes, o incenso, a comida, enfim... a India.

Interrompi esta preparação e sentei-me... realmente a preparação que necessito situa-se num plano penso eu que mais profundo.

O que vou encontrar é-me desconhecido mas chama-me como a luz, como o oxigénio.

Ali parece estar o bem, a verdade, a vida... numa máxima religiosa..

Quero encontrar-me na India e sei que estou lá.

Gostaria de ter espaço para sentir aquela "Land intoxicated with God", pois não consinto conhecer uma civilização sem respirá-la na sua mais intima particula.

Quero agradecer a todos que têm semeado em mim esta paixão!

Espero poder escrever-vos ao longo destes 15 dias, e se não der prometo passar, logo que chegar, as minhas sensações nesta viagem.

Sinto que vou trazer mais bagagem do que imagino... bens que ninguém verá.. que escapam ao controle das alfandegas, mas que ocuparão todo o espaço em que existo na Verdade.

Saudações

Vosso amigo

João

domingo, 28 de novembro de 2004

Voar para a Índia (ou Kautilya)

sexta-feira, 26 de novembro de 2004

A vizinha

Estou sentado no terraço a ler o jornal. Do apartamento dos vizinhos ecoa uma música rap/pop norte-americana, num volume exageradamente alto, acho que é um cantor chamado Nelly. Ignoro e concentro-me na leitura do Times of India.

No matter what I do

All I think about is you

Even when I’m with my Boo

Boy, you know I’m crazy over you

Vejo um vulto subir ao telhado dos vizinhos. Não levanto os olhos do jornal porque penso que é a senhora vizinha que vai estender a roupa. O vulto para. Olho para cima. Não é o macaco. É a filha da vizinha, tem uns 19 anos e trabalha como assistente da Air France no aeroporto internacional de Nova Deli. Acena-me repetidamente e com um grande sorriso mais descarado do que envergonhado, mas um pouco dos dois. Aceno de volta e continuo a ler. Ela continua no mesmo sítio e após uns 10 minutos cedo e retiro-me para o meu quarto.

No matter what I do

All I think about is you

Even when I’m with my Boo

Boy, you know I’m crazy over you

Library (II)

Na cave estão os livros mais ligados à minha área de estudo e às ciências sociais e humanas em geral. É uma longa cave – a lembrar as caves de vinho dos restaurantes de Sobral de Monte Agraço – com dois andares. Como não há ar condicionado as narinas são imediatamente invadidas pelo cheiro a papel em decomposição, mofo e humidade.

Penetro pelos apertados corredores entre as estantes em que os livros estão amontoados, deitados, abandonados sem ordem perceptível. Muitas páginas encontram-se rasgadas, muitos livros deitados no chão, abertos, as páginas a serem levadas pelas formigas. Todo este cenário, aliado à imensa rivalidade entre os estudantes universitários na Índia (a competição é brutal), faz com que muitos livros sejam escondidos por alunos em cantinhos de prateleira, ou para os encontrarem ao longo do ano lectivo, ou simplesmente – depois de os terem lido – para nenhum potencial rival poder ler a mesma obra indicada pelo professor.

Há também a prática de rasgar páginas inteiras dos livros e levar para casa. Ou porque o estudante é pobre e não tem dinheiro para fotocopiar, ou pela mesma razão acima indicada – impedindo a partilha da rica informação com outros colegas. Escusado lembrar que o interior da maioria dos livros está mais decorada do que muitas árvores de natal na Europa: sublinha-se e anota-se a caneta e a várias cores a torto e direito. Nos espaços em branco – geralmente primeiras e últimas páginas – encontram-se planos de dissertação inteiros escritos à mão.

Em média, para encontrar um livro cuja referência encontrei na base de dados informatizada, demoro meia até uma hora. Mais de metade não os encontro depois desse tempo todo. Quando pedimos ajuda a um dos bibliotecários que por lá andam a vadiar, ou fingem que não percebem ou indicam-nos vagamente uma prateleira e mandam-nos procurar.

Mas esta biblioteca é a mais interessante que jamais vive no que concerne a originalidade das obras, a heterogeneidade e a sua antiguidade. Há simplesmente de tudo. Aquilo é uma pequena Índia.

"Bahrein Chamber of Commerce and Industry, Directory 1995-1996" está numa das estantes. Um dia foi brilhante, mas capa amarelecida espelha várias décadas de peso. Mas não posso deixar de começar com a literatura socialista que domina todas as estantes. Só a colecção "Karl Marx & Friederich Engels – Collected Works" conta com impressionantes e largos 39 volumes. Ao lado está um gajo chamado Plekhanov.

Presumo que menos de 20% da população indiana saiba onde fica o Butão, mas algum indiano lembrou-se de escrever "Bhutan 2002: A vision of Peace, Prosperity and Hope". Lindo título. Mais adiante está Stalin com "Problems of Leninism" e a original obra "British Trotskyism". Claro que a Caxemira tinha que marcar presença em peso. E que peso: "Documents on Kashmir Problem" em 17 volumes, pensam que com a quantidade conseguem construir a verdade.

E, de repente, do nada, emerge num cantinho de uma prateleira "Tratado da Cidade de Portalegre" de Diogo Pereira Sotto Maior, Imprensa Nacional da Casa da Moeda, código V,542'J124M4 e que deu entrada na biblioteca a 9 de Outubro de 1988. Desde então ninguém lhe tocou, o cartão de empréstimo está em branco. Enquanto que a presença portuguesa na JNU se resume a isso (e a mim, talvez), o Brasil marca presença em força com várias obras de Gilberto Freyre e, claro, "The Brazilian Communist Party". Logo ao lado ainda se dá uns centímetros de prateleira indiana ao romeno ditador "Nicolae Ceaucescu" em 15 volumes.

A par de "With Gandhi in Ceylon" e "New Perceptions on Gandhi" (este deixa adivinhar um autor nacionalista hindu) está também "Is India going Islamic" de Baljit Rai, em que alguém (talvez o próprio autor) se esqueceu de adicionar o ponto de interrogação.

A obra mais preciosa que encontrei, no entanto, caiu à minha frente quando vasculhava entre a secção "Indian States" à procura de algo sobre Goa. "Bibliography of Goa and the Portuguese in India" sorriu-me o título de maneira pouco convidativa. Entrou na biblioteca a 30 de Julho de 1982 e desde então também ninguém lhe tocou. Mas lá dentro havia um nome que me tocou a mim.

Xavier, Carlos (1914- )

"Catálogo dos religiosos que professaram no Convento de S. Domingos de Goa nos anos de 1774-17796 e 1814-1834"

O meu avô faleceu em 1987 mas aqui estou eu, a redescobrir as pisadas que ele me deixou, na Índia.

terça-feira, 23 de novembro de 2004

Talvez escreva sobre isso (ou No banco de trás)

Camelos são interessantes e exóticos, mas desde que em 2002 cavalguei durante dois dias pelo deserto Thar na Índia e fiquei com o rabo esfolado que desconfio do conceito "Wüstenschiff" (navio do deserto). E são feios e podem morder. Mas havia lá mesmo muitos, espalhados pelas dunas, de várias cores e tamanhos e decorados para turista ver. Que giro.

Gostei de ver cavalos. Acho que os cavalos ficam melhor na Índia. Os camelos são animais parvos e presunçosos e têm mais a ver com o deserto por excelência, lá para o Médio Oriente e as Arábias. Aqui na Índia o cavalo faz mais sentido. Porque a Índia esteve por vários séculos sob domínio mogul, dinastias persas e turqumenos e demais povos da estepe da Ásia Central. É o cavalo muçulmanos e árabe que na arte sacra e militar indiana aparece oposto ao elefante hindu e indiano indígena. O camelo no meio dos dois fica ridículo. Os cavalos que vi, na feira paralela à dos camelos, eram lindos. Verdadeiros animais.

Portanto, excluindo a eventual necessidade de os habitantes do Rajastão precisarem mesmo dos camelos para sobreviver no dia-a-dia (remota, mas pertinente porque vi uns camelos arrastar carroças atrás e dizem que as camelas dão leite), acho que é tudo uma manobra do Department of Tourism, Government of India, para atrair aqueles grupos de turistas brancos de chinelo e meia branca, perdida por um segundo, logo reconfortada quando vê a bandeirinha suiça do guia destoar da multidão um pouco mais à frente.

Mas no fundo também há um lago que é bastante importante na mitologia hindu. Pushkar came into existance when Lord Brahma, the Creator, dropped his lotus flower (pushpa) to earth from his hand (kar) to kill a demon. At the three spots where the petals landed, water magically appeared in the midst of the desert to form three small blue lakes, and it was on the banks of the largest of these that Brahma subsequently convened a gathering of some 900 000 celestial beings – the entire Hindu pantheon. Supostamente há 500 templos à volta. Só vi uns 10 ou 15. O lago propriamente dito é sujo e tem peixes muito grandes lá dentro. Vi umas pessoas a banharem-se e vi muitos estrangeiros.

Acho aliás que começa a deixar de fazer sentido este texto. O que mais me impressionou não foi o misticismo mitológico nem a cambada de camelos. Foi a estranguladora estrangeirada esgueirante a cada esquina. Passei longas horas bebericando um sumo de manga e observando as multidões. Talvez escreva sobre isso.

PS: Na volta testemunhei a mais louca viagem de carro de sempre (menos aquela em que me apontaram uma pistola à testa, em Goa). Os 400 quilómetros foram diabólicos (mais de 9 horas), com a morte a espreitar a cada cem metros. Estradas, pó, caminhos, auto-estradas, rochas, florestas, ribeiras, ruelas. Camiões à frente, ao lado e atrás. Trânsito de uma hora para entrar em Deli às três da manhã. Os franceses histéricos (todos sem carta de condução) aos berros mandões e arrogantes com o humilde e experiente condutor indiano. E eu, claustrofobicamente enlausurado no meu cantinho do banco de trás do jeep diplomático, a jurar que nunca me iria voltar a dar com europeus. Talvez escreva sobre isso.

sábado, 20 de novembro de 2004

Pushkar

Pushkar é uma pequena vila-oásis no meio do deserto do Rajastão. Mas neste fim-de-semana, uma vez por ano, acolhe o mercado de camelos, supostamente um dos maiores no mundo inteiro. A pequena vila acolhe centenas de milhares de mercadores, compradores, feirantes e turistas. E há quase 100 000 camelos que invadem as ruelas e os campos desérticos à volta. Pelo menos é isto o que dizem os sites e guias turísticos que consultei.

Deixo-vos com uma fotografia e prometo comprar um camelo a todos os que deixarem um comentário no meu blog nesta próxima semana.

Library (I)

São mais de sete andares, ligados por um elevador que treme bastante e um dia destes deixará de funcionar ou talvez irá sofrer um acidente e morrerão algumas pessoas. Mas voltemos a entrar. A entrada do edifício, como em toda a Índia e acho que nos Estados Unidos também, tem uns degraus que nos lembram que estamos subir para um templo, a elevar-nos para um local sagrado. Mas parece que este ano se lembraram dos estudantes deficientes (há muitos, crápulas, rastejam pelo chão porque muitas vezes não têm dinheiro para uma cadeira de rodas). Porque há uma pequena rampa de acesso.

Antes de se entrar, duas barragens. A primeira obriga-nos a deixar as nossas malas e objectos volumosos. Mas, em vez de nos darem uma ficha em troca, há só uma mulher – sempre a mesma – sentada numa cadeirinha, a observar tudo e todos. O problema é que parece que está em transe, olha para o vazio, no seu colete azul, e nunca abre a boca. Não recebe malas, não as devolve – são as pessoas que as põem nos cubículos do armário em madeira e as retiram à saída. Simplesmente, ela olha para um lugar incerto. Nunca foi roubado nada. Nunca ninguém levou uma mala que não lhe pertencia.

A segunda barragem é composta por dois velhinhos sentados numa escrivaninha de madeira a apodrecer. Estes, ao contrário da mulher, estão sempre a conversar um com o outro, a escrever alguma coisa num caderno poeirento ou a beber chá. É proibido entrar com livros, mesmo que de propriedade pessoal. Eles supostamente controlam isso. Nunca olham, nunca perguntam, nunca mandam ninguém parar. Mas no primeiro dia em que com a minha esperteza saloia pensei poder enganar os supranaturais e milenares poderes indianos, fui apanhado. O meu livro, fino e ensanduichado por entre dois cadernos, foi prontamente identificado e mandaram-me parar.

Lá dentro, basicamente, é tudo igual a todas as outras bibliotecas universitárias do mundo. Alguns computadores para pesquisa – para as partes da biblioteca já informatizadas. Uma sala com revistas, jornais, publicações periódicas nacionais e internacionais. Várias salas de leituras, as mais tradicionais com ventoinhas e bancos e cadeiras em madeira dura, e as mais modernas com um ar-condicionado ensurdecedor e que gela até a alma estudiosa mais fervorosa. Nesta sala, a maioria dos estudantes – a qualquer hora do dia – dorme. Com a cabeça apoiada nos livros supostamente abertos para leitura, descansam. O que já me levou a teorizar sobre a possibilidade de no sistema de ar condicionado haver um produto sonífero. É bem possível.

Nessa sala está também um colega meu de turma. Sempre. A qualquer dia da semana, a a qualquer hora do dia, vejo-o sempre sentado no mesmo local, rodeado de livros, na mesma posição, lendo. Chama-se Khivraj e vem do Rajastão. Tem óculos de armadura dourada e identifiquei-o imediatamente como o marrão clássico de qualquer filme de categoria B de Hollywood. Descobri no entanto, recentemente, que ele até é capaz de dizer umas coisas interessantes. Talvez eu deva repensar a minha estratégia de categorizar as pessoas a priori – e dar-lhes uma hipótese. Mas isso é tão cansativo.

segunda-feira, 15 de novembro de 2004

Em busca do passaporte português (Voz do Oriente)

Todos o sabemos e o repetimos. Goa é bela. Um território único no mundo, em que o Oriente recebeu e bebeu do Ocidente. Uma identidade e uma língua tão singular. Aquelas frescas praias banhadas pelo Índico. A verde vegetação que cobre o interior, escondendo pequenas aldeias com as suas milenares comunidades. Um povo sossegado em que coexistem três das maiores religiões do mundo. Esquinas, paredes e largos que espelham séculos de história. O nobre orgulho dos palacetes indo-portugueses. A fluidez das relações sociais, a harmonia quasi-natural entre o humilde lavandeiro e o abastado bhatkar. O silêncio.

Ao lermos estas linhas, sabemos que estamos a enganar-nos. Estamos a revolver um velho baú que já passou da cabeça daqueles que ainda conheceram essa Goa para a mente dos mais jovens de origem goesa que nunca lá viveram. Sempre preferimos fugir à confrontação com a realidade, tão diferente daquilo descrito no primeiro parágrafo.

A questão é que já não se trata de preferir confrontar-se ou não. Veio o momento da confrontação. Não podemos ignorar a realidade da Goa de hoje. Houve mudança, movimento, barulho. Para bem ou para mal, isso não está em questão. Importante é aliar-se a este movimento, porque ao negá-lo estamos a afastar-nos e a enclausurar-nos. Temos de perceber que a Goa de hoje é diferente e que se quisermos continuar a viver e a respirar a nossa Goa, temos de lidar com essa diferença.

Todos o sabemos, no fundo, e todos o negamos. Goa está diferente. Um território que vai mantendo a sua especificidade e a sua beleza, mas que se abre lentamente ao exterior. A cristalização do que é do Oriente e a dificuldade de lidar com o passado ocidental. O fim das aias e criadas que educam os meninos. Uma língua que é espezinhada pelo inglês, pelo marata e pelo hindi, muitas vezes pelos próprios goeses. Uma identidade crescentemente minoritária no seu próprio espaço. Praias polvilhadas de pedintes e dum cheiro nauseabundo não só a lixo como a toxicodependência e turismo sexual. A progressiva urbanização, a ocupação de terrenos das comunidades por barracas e as aldeias que envelhecem dia a dia. Uma vida agitada, em que já não há tempo para ladainhas ou zatras à beira da estrada, mas em que a preocupação é quase a mesma de um lisboeta ou de um nova-iorquino: trabalhar, produzir e maximizar. Em que sobre a cara do rapaz-paquete goês adormecido à sombra de uma árvore passa a veloz sombra de uma moderna carrinha dos serviços postais expresso.

O fantasma do fundamentalismo hindu que tem vergonha dos cristãos e muçulmanos. A facilidade com que se arrancam pedras, árvores e edifícios históricos para dar lugar a reluzentes centros comerciais. A ruína dos palacetes, em que resistem os velhos acamados morrendo de saudades de um tempo que vai distante. Os modernos apartamentos em que os jovens no seu quarto com televisão sintonizada na MTV India comunicam virtualmente, dominando o espaço e o tempo. A economização das relações sociais, em que o lavandeiro esquece a família que sempre serviu e em que o bhatkar usa e abusa da sua posição, ignorando deveres e responsabilidades. O barulho.

À primeira vista, um discurso saudosista e nostálgico, não tão diferente daquilo que ouvimos da boca de qualquer goês emigrado já há muito. Talvez o seja, também. Mas não podemos ficar por aqui. Repito, a estratégia é de confrontação. Uma confrontação de imagem e percepções, daquilo que costumamos ver nostalgicamente e daquilo que devemos ver realmente.

Se a Goa de hoje nos oferece um panorama desolador, ou predominantemente negativo, é por nossa culpa. Porque não pudemos abdicar da nossa Goa nostálgica, bela e formosa, mas ultrapassada pela velocidade dos ventos globais que sopram há já muitos anos. Temos de dar um passo atrás e recuperar a distância que nos separa da Goa de hoje. Não combater a mudança que tem transformado não só Goa como o mundo inteiro, mas aliar-nos a ela. Temos de conhecer e domar o movimento. Estar à vontade com ele. Só então, quando formos capazes de lidar com a realidade, pondo parcialmente de lado a mítica Goa que resiste nos nossos empoeirados baús mentais, só então poderemos partir em busca de uma Goa melhor.

Porque, por enquanto, a única busca é a dos goeses que perderam essa esperança de uma vida melhor e que, ofuscados pelo Ocidente brilhante, compõem as filas de espera para o mágico passaporte português.

sábado, 13 de novembro de 2004

Correspondente em Nova Deli

Podem encontrar na edição de hoje do Expresso (edição 1672) um artigo meu no caderno Economia & Internacional, com o título "Índia e União Europeia estabelecem parceria estratégica". Claro que amputaram, violaram e baralharam o meu texto na boa tradição editorial de qualquer jornal, mas ficou aceitável, espero.

Para o artigo entrevistei o Embaixador de Portugal aqui na Índia, o director do Departamento de Estudos Europeus da minha universidade e o "Embaixador" da União Europeia para a Ásia do Sul (por acaso um simpático português).

Passo assim a ser o primeiro correspondente de um jornal português na Índia. Já começei a andar de bloco de notas na mão, gravador no bolso e perguntas na cabeça. Ainda não tenho um palito no canto da boca, mas já fui lanchar a uma conferência de imprensa e soube bem.

Divali

Por toda a Índia o festival tem características diferentes. Mas não vou embarcar numa descrição monográfica ocidental desta comemoração, faz mais sentido inserirem "diwali" no google.com

A tal Flora, a filha de diplomata francês que já esteve em mais países do que o Papa, convidou-me a mim, ao Chacate e ao JB (Jean-Baptiste) para passarmos a festividade em conjunto com uma família amiga dela (é curioso como aos 22 anos já podemos ter "famílias amigas"). Ele era diplomata francês, e francês, e ela era diplomata francesa, e indiana. Receberam-nos à porta da luxuosa casa no luxuoso bairro com um grande sorriso e um bienvenus que não me convenceu.

O interior da casa é tal como o imaginam, casa de diplomatas, com peças museológicas de alto valor de todos os continentes, de todas as principais civilizações e com a óbvia preocupação de um correcto equilíbrio entre o histórico vaso inca e o contemporâneo quadro russo.

As crianças brancas correm pela casa, agitadas e deslocadas. Duas empregadas indianas – muito escuras – tiram-nos os casacos e desaparecem na clara cozinha. E começa o martírio das introduções, explicações, conversações, diplomacias, acrobacias no imenso vácuo indiano – e eles não se apercebem da futilidade.

O Divali é a festa das luzes porque se celebra a vitória do divino sobre o demoníaco, a vitória do Bem sobre o Mal, o rachar silencioso da escuridão perante o penetrante brilho da luz. Oferecem-se presentes, assim como no nosso Natal, mas em especial doces e a Índia é um universo de doçuras e açucares. Nas lojas os indianos empurram-se para chegar ao balcão antes que os vastos tabuleiros com guloseimas sejam engolidos pelos milhões de estômagos famintos ou saturados.

Assim pelas nove uma das branquinhas interrompe a conversa que estou a gerir com um chefe de departamento para o desenvolvimento da EU na Índia e pega-me na mão: come and see the firecrackers.

Para afugentar os demónios não só se iluminam as casas, as ruas e os corredores - velas por todo o lado - como tem lugar um fogo de artifício e um festival de foguetes. Quanto mais ruidosos e luminosos melhor. Nas semanas antes vendem-se foguetes por todo o lado. Pequenos, médios, grandes e gigantes, dependendo da capacidade de compra.

Saio para a rua. Estalos, bombas, canhões, fumo. Um amigo iraniano contou-me que há uns anos chegou à Índia por esta altura e que ficou fechado em casa por três dias, porque achava que tinha começado uma guerra civil.

Cada metro quadrado é ocupado por um mestre artilheiro, de meninos com 3 anos até velhos com 78, todos com fósforo ou vela na mão a iniciar uma variedade de utensílios pirotécnicos. Como o bairro é rico, há uma rivalidade novo-rica.

Qual passagem de ano na Praça do Comércio ou Parque das Nações. Num caos envolto de espessa neblina que em segundos invade a cidade rebenta um festival pirotécnico ensurdecedor, foguetes que sobem várias dezenas de metros capazes de abater o mais avançado jacto norte-americano. Milhões de foguetes e bombinhas em poucos segundos. Há bandas que passeiam pelas ruas e que preenchem os poucos segundos de intervalos de silêncio com os ritmos que ecoam dos seus largos tambores.

Se ainda havia demónios em Deli ontem à noite, eles a esta hora devem estar lá para o Paquistão.

terça-feira, 9 de novembro de 2004

Menino com frio

domingo, 7 de novembro de 2004

Goa e Timor

Eleições

E achava eu que a minha experiência eleitoral para a Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Socias e Humanas da Universidade Nova de Lisboa em Portugal tinha sido o testemunho mais agudo da agitada vida política. Enganei-me.

Nos últimos dias testemunhei a vida política por excelência, a agitação eleitoral, o empenhamento e a violência que tomaram conta do campus da JNU para as elieções anuais para a Students Union. Cada estudante tem o direito de votar para cinco delegados na sua faculdade e expressar quatro votos para o que é a Direcção da Students Union propriamente dito, o central panel, como o chamam aqui.

Já devem ter ficado com a impressão que a universidade é altamente politizada. Classicamente foi sempre um bastião da esquerda e das correntes socialistas. Diz-se que a participação indiana no movimento dos não-alinhados teve início aqui, na minha School of International Studies. Ainda hoje, aquando de qualquer evento internacional, é para aqui que vêm os jornalistas entrevistar. É daqui que saem aqueles que detêm a chave para a capacidade nuclear indiana, que lideram os serviços secretos e toda a panóplia estratégica que orienta o Estado. Há muitos que escrevem nos jornais diários que recebo aqui em casa. O ideólogo da insurreição maoísta no Nepal tirou o doutoramento na minha faculdade e foi colega do meu professor de Indian Political System.

Portanto, imaginem a agitação quando há eleições e todos os movimentos concorrem para os diversos postos. Embora em Portugal haja uma partidarização do movimento estudantil, aqui isso é ainda mais óbvio, havendo partidos estudantis, informalmente ou formalmente ligados a partidos políticos indianos ou correntes ideológicas nacionais. Dois dias antes da eleição há o "presidential debate" em que à frente de uma multidão de centenas de pessoas (senão milhares) os candidatos trocam ideias e insultos até de manhã cedo. Ninguém arreda pé.

Todos os movimentos têm apuradas máquinas de campanha eleitoral. Mas, curiosamente, na tradição esquerdista do campus só são permitidos cartazes eleitorais pintados à mão, o que dá uma beleza colorida acrescida ao campus. Panfletos podem ser em formato impresso e são massivamente distribuídos por centenas de "campaign workers" 24 horas sobre 24 horas. Sucedem-se os comícios por todo o campus que afinal é do tamanho de uma pequena cidade. Sucedem-se também os rumores, estratégias eleitorais, alianças, desistências, independentes misteriosos, tudo o que caracteriza qualquer eleição política por excelência.

Não me vou alongar em testemunhos. Basta talvez referir que estavam à volta da minha faculdade 4 carros de exterior de televisões nacionais a cobrir em directos tudo ligado às eleições. Para além disso várias câmaras móveis e jornalistas iam interagindo com estudantes, professores etc. Eu mesmo fui entrevistado duas vezes. Todos os jornais nacionais dedicaram aos resultados um grande espaço na primeira página. Diz-se que os resultados na JNU servem para perceber as tendências a nível nacional. Houve confrontos entre dois movimentos rivais que fizeram um ferido grave (hospitalizado por algumas semanas) e vários feridos ligeiros (escoriações etc.). Uma das mesas eleitorais foi encerrada à força por estudantes que acusaram a comissão eleitoral de fraude. Estiveram a impedir confrontos e a patrulhar o campus várias dezenas de polícias com diversas viaturas de choque. A entrada na universidade chegou a estar encerrada aquando dos confrontos mais graves.

Depois, para a contagem dos resultados, ao ar livre, abrem-se várias esplanadas ao ar livre que servem comida quente e o tradicional chá. Lado a lado, muitas vezes as feridas ainda por sarar, os movimentos vão rivalizando, cantando, dançando, gritando slogans, agitando bandeiras, numa competição ferrenha, mas aqui pelo menos pacífica. Há tendas montadas para os activistas e estudantes pacientes dormirem. No topo das escadarias vão aparecendo candidatos, activistas, anónimos que, levantando a voz, atraem a atenção da massa e iniciam longos discursos políticos. Uns são apupados depois de poucos minutos e forçados a fugir. Outros, geralmente independentes, são ouvidos com atenção. Há também um maluco, dos seus 45 anos e ex-aluno, que faz o discurso mais surreal que alguma vez ouvi na minha vida, num tom poético, misturando inglês e hindi, declara as eleições inválidas, exige a presença do reitor, proclama a fundação do seu movimento New School of Radicalism & Renaissance arranca gargalhadas, aplausos, palavras de ordem em apoio.

Os resultados? No meio da controvérsia, foram só proclamados quase 48 horas depois do fecho das urnas. Com pesada escolta policial, todos os movimentos precipitaram-se a fazer grandes cortejos com centenas de participantes, gritando palavras de ordem e reivindicando vitória, embora haja vencedores e derrotados, como em todas as eleições. Afinal, estamos na Índia. O jovem estudante indiano que trabalhou durante uns anos no sector informático no Japão e preparou belos e informativos gráficos de análise eleitoral, distinguindo os vencedores dos derrotados, por menos clara que a distinção em alguns casos seja, foi ignorado na caótica sala da comissão eleitoral e ridicularizado (para além de atropelado) pela turba lá fora. Há pouco espaço para a modernidade, ainda, aqui no campus.

quarta-feira, 3 de novembro de 2004

Três da manhã

sábado, 30 de outubro de 2004

Thursday Forum

Encontramo-nos numa pequena fria sala em que chega a chover, porque o telhado está quase a cair aos bocados. É assim pelas nove da noite, às vezes dez, depende de quem vem, com que vem, depende. Alguns trazem a comida da cantina que fica por baixo e jantam. Encomendam-se dezenas de chávenas de chá e café cujo líquido ardente transborda fumegante para a bandeja em alumínio que as mãos escuras e sujas do rapaz empregado da cantina seguram.

Começamos com o Thought of the Week, em que todos partilham um pensamento com o resto do círculo de jovens sentados, agachados, instalados em poltronas poeirentas. O thought é suposto ser pessoal e ligeiro. Às vezes sucedem-se episódios burlescos e diários, curiosos e enriquecedores, no entanto. Outras vezes alguém incendeia a sala com um pensamento político, provocador, pedante. Já houve semanas em que alguém se lembrou de comentar o sistema de castas na Índia. A discussão prolongou-se até ao raiar da manhã.

Depois segue-se a apresentação de um tema, variando o orador e a temática a cada semana. Ouve-se atentamente. Mas, ao mesmo tempo, entram e saem alguns. A porta abre-se. Fecha-se. Vem mais chá. Ou café. Ouve-se. Alguns, raramente, interrompem para esclarecer um ou outro assunto.

Finalmente, abre-se a arena. Anarquicamente, mas respeitosamente, sucedem-se as intervenções. O debate pode ser quente e barulhento. Ou letárgico, monótono, arrastando-se pelo painel do relógio em que os ponteiros atrasados parecem desacelerar a cada intervenção. Nesses dias estamos em casa pela meia-noite.

Algumas vezes alguns adormecem. Outros mantêm um silêncio prolongado de várias horas para depois irromperem pela sala com uma intervenção que arranca ovação. Há aqueles que tendem a monopolizar a conversa. Há os terroristas retóricos, espalhando veneno e deitando combustível sobre a ardente arena verbal. Há os terroristas institucionais que tentam sempre dar organização e disciplina ao debate, impondo regras, constituições, apontamentos, tudo o que no fim não é nada seguido. Outros saem sempre mais cedo com uma desculpa esfarrapada, que não é necessário porque não há culpa nenhuma em sair. Alguns fumam. Há um uzbeque que vem sempre de fato e gravata. O francês não larga o capacete da mota que acabou de comprar.

Variamos nas temáticas. Houve uma Quinta-feira em que discutimos a relação entre o clima e o desenvolvimento. Outra em que se falou de Caxemira. Noutra semana falou-se do fim da História. Ontem foi noite de poesia. Geralmente, tendo em conta o facto de que participam principalmente estudantes do sexo masculino, a conversa descamba no fértil terreno da sexualidade e do trivial, como hábitos sociais, vestuário, gastronomia.

Ontem, por exemplo, participaram, um norte-americano, um uzbeque, uma bangladeshi, um moçambicano, um auto-proclamado caxemire, dois franceses, um nepalês, eu, um vietnamês, um indiano, e mais alguns de que não me lembro. Quando olhei para o relógio passava da uma. É o Thursday Forum, a tertúlia que iniciei e que vejo com os bons olhos com os que um pai supostamente vê um filho seu. Todas as Quintas-feiras a minha vida em Deli realiza-se um pouco mais, em Nova Deli.

quinta-feira, 28 de outubro de 2004

Cruzamento alegre

Mas eu, ao passar, não resisto. Já tive muitas desilusões, mas vale sempre a pena tentar mais uma vez. Porque havia de negar um impulso meu natural? Porque não contactar e comunicar, por respeito e afecto para com alguém amigo, conhecido? Cuidadosamente, ao passar pedalando, olho para o outro lado da estrada. Ele segue na mesma direcção, pisando o pó e o lixo, serpentando silenciosamente por entre as carroças, os triciclos, as vacas e as pessoas, muitas. Envergonhadamente e desiludido preparo-me já para voltar a olhar em frente e seguir o meu caminho sozinho.

No preciso momento em que passo por ele, já a minha face se está a redireccionar para o caótico tráfego à minha frente, ecoa por entre o barulho indiano uma voz alegre, africana, sorridente. "Olhó Eusébio goês!".

segunda-feira, 18 de outubro de 2004

O macaco (I)

Facto é, que eu vivo há três meses nesta cidade e que posso categoricamente afirmar que Nova Deli é mais centro de decisão – político, cultural e económico – que dez a quinze Lisboas juntas. Pode ter o seu anel de pobreza e miséria, poder ser porca e ter um clima desagradável, tudo bem, mas é uma cidade que claramente já se enquadrou no eixo daquilo que o meu professor em França chamava de archipels métropolitains mondiaux.

Há três meses que passeio por Nova Deli e nunca vi um macaco, a não ser uns presos a correntes a fazer malabarismos para turista ver. Hoje, no entanto, vi um macaco quando acordei. Hoje, no entanto, lutei contra um macaco que poderia ser a encarnação do pior demónio à face da terra. Hoje dormirei com a minha porta fechada, pela primeira vez.

Há uns dias o meu companheiro de apartamento, o Chacate de que já vos falei, contou-me, com uma naturalidade que me inquietou, que tinha chegado a casa e visto um macaco sentado em cima do nosso frigorífico. Primeiro não acreditei. Depois também não acreditei. Finalmente acreditei. Como as relações com os vizinhos não são as melhores pensei que fosse mais uma manobra para nos assustar.

Hoje de manhã, um belo Sábado, estou a dormir pacatamente na minha confortável cama. Deixo a porta aberta, para entrar ar fresco. Não há perigo porque a porta principal está sempre fechada de noite e impede a entrada de qualquer estranho. Qualquer estranho? Durmo.

Deixo de agarrar o meu sonho e subo à superfície das coisas terrestres quando algo me toca ao de leve na cabeça. É mais do que um roçar mas menos que uma pancada leve. Talvez uma festa? Abro os olhos. Estou deitado de costas, olho para cima. Nesse primeiro segundo noto somente que um vulto se encontra por detrás, levemente por cima, da minha cabeça, talvez a dez centímetros. Acho que me apercebo que se trata de um animal. Mal tenho tempo para adivinhar.

Levanto-me instantaneamente, e vejo que do topo da cama em madeira salta um macaco, de pêlo castanho, com pequeninas orelhas arrebitadas encaixando uma face nua e cor de rosa, e, no meio desta, dois penetrantes olhos de pupilas castanhas avermelhadas. Tem cerca de meio metro de altura, talvez o tamanho de uma criança de quase três anos.

Olho para o macaco que olha para mim enquanto se movimenta lentamente em direcção à porta. Instintivamente tento afugentá-lo com um sht. Mas o sht que resultou com o cão indiano em Goa (vide Fragementos) não resulta aqui. O macaco para a sua marcha, fixa o olhar em mim e parece iniciar a qualquer momento o salto mortífero em direcção à minha cabeça. Esse segundo – como nos filmes – parece durar vários segundos, mas, finalmente, o macaco prossegue a caminhada. Sentado na cama, não acredito no que acabo de presenciar.

Levanto-me e saio pela porta para perseguir o animal, e ver se de facto vai para a casa dos vizinhos e faz parte de um maquiavélico plano para afugentas três estudantes estrangeiros noisy and weird. Saio pela porta, olho em redor, nada. Parece que foi um sonho. Mas subestimo a impressionante rapidez e agilidade do macaco. Está no telhado dos vizinhos. Desaparece.

O macaco (II)

Mas o macaco estaria de volta, mais cedo do que pensava. De tarde estou sozinho em casa, com uma amiga (mais detalhes sobre isto mais tarde). Eu estou sentado ao computador, ela sentada a ler na cama. A porta está entreaberta. Sim, ele entra pacamente pela porta, olha-nos, está a uns dois metros, vira-se, e tão rapidamente como aparece, desaparece. O macaco.

Olho para ela e chega para saber que ainda estou são mentalmente. Saio que nem uma flecha e - agora já conheço o know-how deste criminoso - olho para o telhado dos vizinhos onde ele se encontra já plantado, olhando-me. Não o vou deixar escapar. A minha ingenuidade ocidental vem ao de cima e subo para o nosso telhado. Vou afugentá-lo para ele não voltar mais. Pego em duas pedras e atiro.

Vira-se. Olha-me com toda a ferocidade e ódio em conjunto que jamais testemunhei na minha vida. Movimenta-se lentamente em minha direcção, olha-me nos olhos, as orelhitas está arrebitadas satanicamente. Mostro medo, viro-me eu em direcção à escada. Vejo que a minha amiga – curiosa – vem a subir. O macaco aproxima-se, ganha velocidade, com as duas mãos apoiadas no chão e o impulso das musculadas pernas castanhas. Está a quatro metros. Grito para ela descer. Claro que não compreende, não sei porquê mas certas mulheres têm dificuldade de coordenação motora em momentos de emergência em que urge decidir e agir rapidamente e decididamente. Li um artigo sobre isso na Science. A tese final, no normativo contexto sexista prevalecente, até é mais favorável às mulheres.

Vira-se. Olha-me com toda a ferocidade e ódio em conjunto que jamais testemunhei na minha vida. Movimenta-se lentamente em minha direcção, olha-me nos olhos, as orelhitas está arrebitadas satanicamente. Mostro medo, viro-me eu em direcção à escada. Vejo que a minha amiga – curiosa – vem a subir. O macaco aproxima-se, ganha velocidade, com as duas mãos apoiadas no chão e o impulso das musculadas pernas castanhas. Está a quatro metros. Grito para ela descer. Claro que não compreende, não sei porquê mas certas mulheres têm dificuldade de coordenação motora em momentos de emergência em que urge decidir e agir rapidamente e decididamente. Li um artigo sobre isso na Science. A tese final, no normativo contexto sexista prevalecente, até é mais favorável às mulheres.

Ela não desce, depois desce lentamente porque a empurro. Ele aproxima-se. Está a um metro e meio quando eu decido saltar, porque não posso descer pela escada. Salto e bato com o joelho no chão – dor. O macaco fica no telhado, na margem, a boquinha abre-se perigosamente mostrando os dentes afiadinhos. A minha amiga refugia-se no quarto e fecha a porta – eu pego numa vassoura. Com o cabo dela inicio o combate mais feroz que alguma vez tive. O macaco rodeia o terraço, ameaça saltar para cima de mim (tem a vantagem de estar no telhado e eu encurralado num vale). Salta para cima dos tanques de água.

Eu ataco com o pau, dou-lhe umas pancadas – talvez pouco violentas porque estava intimidado. A cada batida ele responde com mais agressividade ainda. Contra-ataca, em vez de se defender. Afinal, é um animal. Por detrás, os berros e gritos da minha amiga. São longos segundos em que o meu medo atrai o macaco.

Toca a campainha. Por momentos penso em reforços e assusto-me. Mas oiço a voz do Chacate. Reforços humanos, portanto. Cuidadosamente, com o cabo da vassoura em riste, desloco-me para a porta e abro-a. Ele entra e, ingenuamente, com uma enorme calma, atravessa o terraço. Refugio-me por detrás dele e vamos para a cozinha onde lhe explico o que se passa. Do topo da porta, continuam as investidas.

O Chacate – afinal vem de Moçambique – compreende logo que isto se trata de uma clássica luta entre humano e animal e com uma calma surpreendente diz O gajo tá mas é à minha procura e manda uma grande gargalhada tão descontextualizada mas tão reconfortante. Vou mas é buscar água a ver se ele foge. Enquanto o macacaco continua a ameaçar saltar para cima de mim e arrancar-me os olhos e infectar-me com ébola e eu o castigo com excitadoras bastonadas, oiço água a correr na casa-de-banho. Chacate volta e vejo-o segurando um pequenino baldinho – do tamanho de uma grande lata de cerveja. Não faz ideia que o demónio não se afugenta com uns pingos de água.

As investidas começam a rarear. O macaco desaparece. Mas não nos aventuramos a sair, ele pode estar à espera de saltar. Vamos ver televisão.

O macaco (III)

Poucos segundos depois, o parque está transformado num deserto, do movimento só resta um baloiço que ainda se mexe, em memória de uma criança.

Volto a sentar-me. Acordei com esse macaco a acordar-me, digo ao Chacate. Ele responde: "eh pa o gajo vai voltar amanhã com mais dez, e vai olhar para nós os dois, vai apontar para mim e dizer este não e depois vai apontar para ti e dizer sim, esse tuga é que o vamos comer". Rimo-nos.

O macaco (IV, post-scriptum)

Sinto-me zonzo, a minha visão fica nebulosa. O macaco dela voltou, acariciando-me a cabeça, e resgatando-me do mundo dos sonhos, não para a superfície das coisas terrestres mas para o mundo dos mortos.

quinta-feira, 14 de outubro de 2004

Coelhos

Não fala inglês, ou fala muito pouco. Comunicamos com gestos, palavras soltas. Cada frase demora alguns minutos a ser transmitida ao outro. Imaginem a complicação quando na semana passada me tentou explicar algo com ruídos, rastejando no chão. Percebi que se tratava de um animal. Mas pensei que me estava a oferecer carne para comer, porque afinal somos carnívoros europeus. Recusei educadamente.

No Domingo a seguir estava em nossa casa, com uma gaiola cheia de coelhitos branquitos e queridos, não para comer, mas para brincar. Libertou-os no nosso terraço e puseram-se a pular pela casa toda. Divertimo-nos muito, o Jean-Baptiste insistindo em puxá-los pelas orelhas (c'est comme ça qu'on fait dans la campagne en France perante o olhar aterrorizado do rapaz) e a sua namorada Nivi encostando o pêlo claro dos animais à sua escura pele.

Voltando a esta manhã, deixei-o entrar e lá começou a fazer as limpezas, é normal ele às vezes chegar mais cedo que a mãe e começar já com algum trabalho. De facto, poucos minutos depois – ando eu ainda um pouco zonzo de boxers pela casa – chega a mãe, Sayida, uma senhora sorridente que terá os seus quarenta anos mas que também poderia ter 18. Enquanto lavam a nossa roupa, acorda o Chacate, cantarolando. Como acabo de receber a Voz do Oriente pelo correio, revista goesa de Portugal para a qual escrevo, começa uma discussão sobre colonialismo e relações rácicas etc. Discutimos Portugal, Moçambique, Goa, tudo numa vibrante hora que passa num abrir e fechar de olhos. Esquecemo-nos de tomar o pequeno-almoço e saímos de casa a correr para as aulas.

Segui de bicicleta – vermelha, com mudanças, 37 Euros – para a faculdade, são uns 10 minutos a pedalar pelo campus que acorda.

domingo, 10 de outubro de 2004

Bride and Prejudice

Fui ontem ver ao cinema mais uma tentativa de vender Bollywood ao Ocidente. "Bride and Prejudice" é um filme tristemente medíocre onde nem a linda ex-Miss Universe Aishwarya Rai se salva, arrastando-se pesadamente pela tela num tandem com o branco-perdido-entre-indianos Martin Henderson.

Fui ontem ver ao cinema mais uma tentativa de vender Bollywood ao Ocidente. "Bride and Prejudice" é um filme tristemente medíocre onde nem a linda ex-Miss Universe Aishwarya Rai se salva, arrastando-se pesadamente pela tela num tandem com o branco-perdido-entre-indianos Martin Henderson.

Pelo meio, muita cor, alguns elefantes, e toneladas de clichés. Se calhar sofri mais do que o normal, porque o filme de certa maneira diz-me respeito directamente (basicamente o confronto entre a Índia tradicional e alegre e o Ocidente moderno e arrogante, espelhado numa história de amor concreta). Tudo baseado na obra de Jane Austen, Pride and Prejudice.

O site oficial é engraçado. Não consegui descobrir se terá a honra de ser exibido por uns poucos dias num dos escuros cinemas intelectuais lisboetas, mas mantenham os olhos em aberto. Vale a pena, afinal vêem sempre um pouco da Índia em Lisboa.

Acordando

Do meu lado esquerdo, no quarto do Chacate, negro moçambicano, pequeno mas musculado, imberbe ("só me barbeio de duas em duas semanas"), brilhantemente sorridente, sempre, canta, fala, monólogos. Versões adulteradas, africanizadas, chacatizadas, de músicas americanas (Aerosmith), portuguesas (Dulce Pontes), brasileiras (Gilberto Gil). Ou simplesmente imita vozes de crianças, muito alto: "Mamã, dá-mi u pão si faz favor". Ou vozes de mulheres: "Mininos, a comída istá na meza". Mas normalmente, do nada, entoa fragmentos de discursos académicos e políticos, em português ou inglês. "Mister President, thank you for joining us" ou "The dimension of change is not discussed ". Também cita de telenovelas brasileiras, ou comédias portuguesas: "Equivoquei-me a seu respeito, minha sénhora", ou "De repente é uma ou duas palavras? –Ó pá, nem é uma nem outra coisa" (Malucos do Riso com os alentejanos, presumo). Mistura todas estas temáticas, e, com a toalha colorida enrolada à volta da cintura escura ("eh pa, eu durmo nu, sabes?") desloca-se para a casa-de-banho, com a escova de dentes azul na mão direita.

A qualquer hora do dia, repentinamente, ecoam essas vozes, discursos, cânticos, os guinchos, os risos no quarto ao lado, no terraço, na casa de banho. Solitários. Quando ouvi no início, pensava ter ouvido mal. Depois, achei que poderia ser uma deficiência mental (dele, ou talvez minha). Simplesmente, agora, eu e o Jean-Baptiste, sentimo-nos reconfortados quando ouvimos esses sons confusos e estridentes, sérios e calmos, vozes múltiplas, identidades num quarto. Sabemos sempre que está alguém amigo, ali ao lado, aqui em Nova Deli.

sábado, 9 de outubro de 2004

Mastigar e Digerir a Índia, 2002 (Fragmentos V)

sexta-feira, 8 de outubro de 2004

Serei eu até ser goês

Aqui, sinto-me mais europeu, dia 1 de Novembro José Manuel Barroso passa a ser a face do projecto político europeu e ele é bom e é português, the European Union Studies Programme JNU invites you to a seminar on EU-India relations, recebem milhões de Euros para indoctrinar os indianos com a mensagem de que a Europa é uma e una. So Portugal is in Europe?

Claro que também sou mais português, com firmes e superiores passos ultrapasso a fila de dezenas de indianos que esperam para entrar na Portuguese Embassy, New Delhi, aceno com o meu passaporte e o portão de ferro abre-se submisso. Entregam-me a lista de seis portugueses que vivem em Nova Deli. Jorge Sampaio is expected to come to New Delhi on an official visit in the first semester of 2005. Durante a inscrição na JNU dezenas de funcionários rodearam-me curiosamente ao ouvirem que eu era português, the first ever Portugal student we remember here, please be welcome, we like your country very much. Figo, adiciona timidamente uma funcionária mais nova, you know him? Um mais velho parece querer corrigi-la, Mário Soares, great man.

Com o meu flatmate Chacate sinto-me mais lusófono, orgulhosamente lusófono, vemos os resumos do Benfica às Quartas-feiras no canal Ten Sports, ouvimos Dulce Pontes e à noite, ao beber uma Kingfisher Strong lembramo-nos de episódios dos Malucos do Riso. Quando no outro dia depois de uma aula defendo perante o professor que o colonialismo português foi melhor que o colonialismo inglês na Índia, reparo que um vulto moçambicano está ao meu lado e intervém em minha defesa. O professor acaba por ser derrotado I didn't know about that e ouve com interesse dois colonizados a defenderem os colonizadores, um deles marxista, o outro não sei.

No fundo, claro que também sou um cidadão do mundo, humanista, um pouco mais socialista até do que em Portugal. Claro que ainda há muitas razões para me chamarem fascista, conservador, cristão-democrata, xenófobo. Não se assustem, vou continuar a desempenhar o papel que tanto vos agrada, serei a ovelha castanha em Lisboa. Mas agora podem também chamar-me de idealista, de humanista, utópico, socialista, um pouco marxista, fraco e oprimido e consequentemente defensor destes. Hoje ao voltar para casa vi uma criança defecar na berma da estrada enquanto olhava para a mãe que carregava tijolos com as mãos a sangrar. E ao sair de casa vi dois leprosos rastejando pela estrada, sem pernas.

Claro que também sou indiano, um pouco menos aqui na Índia, mas bastante na Europa. Afinal, chamavam-me monhé na escola. E quando explico my father comes from Goa, but we live in Portugal, sou dinamitado com - Oh so your father basically is Indian, so you are half Indian too, but now after JNU you will be full full Indian. (sorriso) E, no fundo, quando orgulhosamente tento explicar que sou de Goa, sei que todos retêm simplesmente que eu sou indiano, Indian, from somewhere in India, India. Yes, India.

Sim, e sou mais alemão, porque afinal toda a minha escolaridade é alemã, a metodologia, a classificação, a organização. E metade do meu património genético talvez come salsichas e bebe cerveja ao pequeno almoço. Ler Nietzsche, Goethe e Heidegger em alemão teve necessariamente o seu impacto. So where does your family live in Germany? So there are Indians and run a shop, no? What, so your mother has blond hair and your ancestors have fought for the Nazis? Amazing. In which language do you dream?

E continuo a ser goês. Melhor, goês condicionado, dependente da aprendizagem da língua Concani e de mais umas coisitas. Até lá sou eu. A partir de lá, serei goês. Avisarei quando o dia chegar.

terça-feira, 5 de outubro de 2004

Sou um cata-vento

Primeiro, não há motivos para preocupação. Estou a saborear ao máximo esta vida em Deli e não tenciono alterar o projecto, nem o alteraria se pudesse voltar atrás (porque há outras coisas que certamente alteraria, se pudesse). Estou felicíssimo. Podem estar contentes por mim, não me importo.

Depois, quando me entusiasmo na escrita, adopto um estilo livre cujo resultado só posso interpretar quando tiver acabado. Assim, basicamente sou tão leitor como vocês. Que o estilo tenha sido negativo (e admito que passe a ser sempre, por enquanto) é tão natural como eu abrir os olhos para ver. Ou como um cão babar saliva quando vê um naco de carne.

No entanto, admito que o estilo possa ter causas mais profundas na minha personalidade. Talvez um espírito crítico que intrinsecamente domina o meu carácter, fruto do esquizofrénico contexto multicultural em que cresci e em que insistentemente me movimento. Já me trouxe muitos dissabores porque transparece um eventual descontentamento meu com tudo o que me rodeia, uma crítica destrutiva constante, o que, no entanto, não corresponde à realidade, porque acho que sou uma pessoa tão feliz como todas as outras, talvez um pouco mais até.

Em Lisboa, era conhecido por criticar Portugal e os portugueses. Quando estou em Goa lanço os meus olhares críticos sobre Goa. Agora, em Deli, debruço-me sobre a Índia que me rodeia. É natural.

Não é por acaso que por muitos amigos meus era conhecido como "cata-vento", a beber um pouco de tudo, num relativismo às vezes cego mas tão enriquecedor. Prefiro ver-me como camaleão daltónico, que observa a realidade erradamente (diferentemente) e consequentemente não se adapta, como talvez gostaria, no fundo, mas se diferencia, às vezes excessivamente. Mas, em memória dessa alcunha, escrevi um poema, talvez o meu primeiro.

Não é por acaso que por muitos amigos meus era conhecido como "cata-vento", a beber um pouco de tudo, num relativismo às vezes cego mas tão enriquecedor. Prefiro ver-me como camaleão daltónico, que observa a realidade erradamente (diferentemente) e consequentemente não se adapta, como talvez gostaria, no fundo, mas se diferencia, às vezes excessivamente. Mas, em memória dessa alcunha, escrevi um poema, talvez o meu primeiro.

Cata-vento

Sou um cata-vento, sim,

com orgulho busco novos horizontes.

Pobre tu, ó triste seta rígida

apontada a um destino estático e imutável,

que não saboreias a beleza da brisa descobridora.

sexta-feira, 1 de outubro de 2004

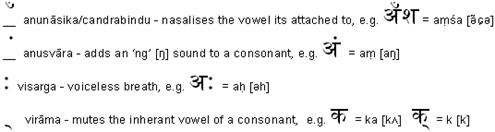

Aprender hindi em devanagárico

Enquanto que de manhã estudo por vezes "programas de pesquisa científica" de Lakatos e Kuhn, à tarde volto ao distante passado e à clássica memorização e repetição até à exaustão como metódo de estudo. Mais sobre isto, em breve.

Ligar a bomba de madrugada

Foram uns dias de silêncio, causados pelo exame que escrevi hoje de manhã (Theory of International Relations) e o que está agendado para próxima Quarta-feira (Indian Political System). Mas, como todos os dias de uma vida em Deli, foram dias agitados, cheios de novas pessoas, novas vivências, novos cheiros e novos sabores.

Aqui, na Índia, acorda-se cedo. Como vivemos no topo do nosso prédio (top floor) e porque a água é um bem escasso no sub-continente indiano (polvilham os livros sobre "Water Wars"), temos que acordar cedo também, para ligar a bomba que suga a água das profundidades. Tem que ser entre as 5 e as 6 da manhã ou (às vezes e) entre as 6 e 7 da tarde.

O Chacate, o Jean-Baptiste e eu dividimos a tarefa em fatias de uma semana cada. Obviamente que custa acordar às cinco da manhã, subir ao telhado e ligar a bomba, mas é também uma forma ímpar de conhecer a Nova Deli madrugadora.

A JNU e a nossa área residencial ficam na rota de aproximação dos aviões que de todo o mundo chegam a Deli, ao Indira Gandhi International Airport. Às vezes em intervalos de um minuto cada, às vezes de meia em meia hora, passam a escassas dezenas de metros acima das nossas cabeças, especialmente nos locais mais altos da JNU (nas românticas Rocks, por exemplo, o que lhes dá um carácter muito mais romântico ainda quando se está abraçado a alguém).

Diz-se que depois de dois anos da JNU os estudantes sabem identificar todas as transportadoras aéreas que voam para a Índia (muitas, entre as quais Air Uzbek). Não deixa de ser curioso este sobrevoar constante de um dos templos do saber indiano por jactos comerciais que transportam a fauna global daqui para ali e dali para aqui. Especialmente para os estudantes estrangeiros o simbolismo chega a ser estrangulador, lembrando-os constantemente de que estão longe de casa, embora todos os dias, o pássaro ali vai, parece que basta agarrar e voar para casa.

No outro dia reparei numa estudante coreana e na brilhante lágrima que escorria do seu canto do olho direito, enquanto a cabeça inclinada perseguia o azul e o vermelho que cobriam aquele aparelho voador direccionado a Seul.

No outro dia reparei numa estudante coreana e na brilhante lágrima que escorria do seu canto do olho direito, enquanto a cabeça inclinada perseguia o azul e o vermelho que cobriam aquele aparelho voador direccionado a Seul.

Portanto, enquanto espero que o tanque encha, o que demora os seus vinte a trinta minutos, nada melhor do que observar os aviões que vão aterrando. Embora a luz do sol ainda não ilumine as coisas terrestres nessa altura, já espalha o seu calor sobre a altitude metálica em que os aviões se encontram. O efeito é então uma superfície nas brumas, mas distinguindo-se já as figuras das casas, das pessoas e das coisas e um brilhante avião, com as dezenas de luzinhas das janelas, tudo sobre o pano de fundo que é o azul raiar da aurora.

Claro que há outras coisas a fazer, caso não adormeça no telhado. Do topo do nosso prédio podem-se observar as luzes e os interiores dos quartos que já vivem a esta hora da manhã. As crianças a prepararem-se para a escola, os mais idosos que partem para a indiana caminhada diária para manter a forma, os berros dos bébés que recusam crescer e ser apenas mais um num bilhão.

E, no meio de todo este movimento, todas as manhãs, há uma árvore meio morta, na escuridão raiante. Sobre os troncos secos estão agachadas dezenas de gralhas pretas, manchas escuras e imóveis que se fossem de outra cor poderiam ser saborosos frutos de uma árvore cheia de vida.

segunda-feira, 27 de setembro de 2004

Mastigar e Digerir a Índia, 2002 (Fragmentos IV)

sexta-feira, 24 de setembro de 2004

Cartilha do Estudante

A conferência realizou-se numa cantina das residências. Uma mesa principal com um moderador e dois oradores e muitos bancos alinhados com dezenas de estudantes atentos. O debate reduzido à essência, sem microfones, powerpoints, gravatas e coffee-breaks.

Falou uma das mais conhecidas e temidas advogadas indianas, defensora dos direitos humanos, Nandita Haksar. É filha de um dos mais poderosos e influentes políticos indanos, de igual apelido, que aconselhou Indira Gandhi no Governo, nos anos 70. Foi ela que defendeu com sucesso o caso do professor universitário cachemire, Geelani, que foi condenado à morte por suposta cooperação nos atentados terroristas ao Parlamento indiano em 2001 e posteriormente ilibado pelo High Court de Nova Deli. Defendeu igualmente um civil que foi acusado de tentar desviar um avião para a Tailândia, supostamente com apoio dos separatistas Nagas.

Tem uma casa em Goa, onde mora desde 1996. Como tenho dois amigos cachemires, estudantes na JNU, tive o privilégio de a conhecer pessoalmente na semana passada. Deu-nos boleia e conversei longamente com ela. É certamente a melhor oradora e a mais corajosa mulher que encontrei até agora na Índia e talvez na minha vida. Recebe repetidos insultos por carta e foi ameaçada de morte repetidas vezes. Não conhece tabus, fala daqueles temas que mais são temidos, espeta o dedo nas feridas escondidas.

Quando ia no carro dela os nossos telefones estavam sob escuta. Foi por isso que ela gentilmente recusou a minha ingénua oferta quando pediu um telemóvel para contactar alguém. Agora já aprendi a ter mais cuidado, isto não é um moderado país à beira-mar plantado. A minha avidez em conhecer e comunicar tem que se manter dentro de certos limites. Afinal, sou um hóspede que se deve mostrar agradecido e não olhar para dentro dos quartos intímos.

Depois do encontro desta noite consegui aproximar-me dela e cumprimentá-la. Depois rumei com alguns colegas para uma das muitas esplanadas no campus que estão abertas até de madrugada. Era meia-noite e comecei a jantar. Iniciou-se uma discussão sobre terrorismo, com especial ênfase no conflito israelo-árabe. Participantes: eu, a comer, um colega cachemire e dois colegas nepaleses. Fruto da discussão nasceu a iniciativa de nos encontrarmos em tertúlia, de noite, no campus, uma vez por semana, para usar das nossas capacidades retóricas e abusar das nossas ideias e ideais.

Sinto-me mais próximo do meu ideal de estudante que tão avidamente defendia na UNL, na Avenida de Berna, sob o ridicularizado e enxovalhado conceito de Cartilha do Estudante Tinaka. Aqui encontro espaço.

quarta-feira, 22 de setembro de 2004

Sala de aula

Em que espaço físico bebo eu dos conhecimentos indianos? Entra-se por uma porta pesada de madeira asfixiada por cartazes e papéis colados a anunciar Public meeting: Indo-Pak talks, 25-09, 3pm, Seminar Room e Prof. Arjun Saxena will not give class tomorrow because of illness ou Looking for white European student-models for photo-shooting in Bombay.

Três filas de umas quinze mesas e bancos alinham-se geometricamente do lado esquerdo. Normalmente, de manhã, cinco milímetros de pó avermelhado cobrem o negro das mesas. O pó entra facilmente pelas dezenas de janelas que circundam toda a sala, deixando entrar ora o asfixiante calor, ora o gélido frio, e às vezes o confuso voar de um amarelo papagaio perdido, o estridente guinchar dos travões de um autocarro lançado a grande velocidade ou o abafado mas longinquamente audível grito de uma mulher acabada de ser mordida por uma verde serpente escondida entre a erva daninha.

Ladeando os bancos, tão silenciosos, várias colunas de som pretendem prestar um serviço que certamente nunca prestaram efectivamente. Datam talvez de há dois ou três decénios, são de fabrico indiano, Bhuja. Por cima, as ventoinhas trituram o grosso e pesado ar, o cheiro a suor, as palavras e o pó.

Do lado direito, em memória do autoritarismo britânico, um estrado de madeira eleva o pesado e igualmente de madeira púlpito professoral. Por detrás está talvez o único testemunho do que chamamos globalização, um quadro sintético branco, sem marcador à vista, pendurado na parede bolorenta e poeirenta que rapidamente nos relembra a nossa situação geográfica no subcontinente indiano.

Desde o primeiro dia de aulas assombra-me uma única palavra escrita a tinta de marcador azul, no canto superior direito, que parece não ter sido apagada de propósito, em minha honra, ou que talvez por forças maiores que desconheço seja inapagável, indestrutível, invencível na sua pertinência perante um lusófono que teima em levar avante uma vida em Deli. Lusíadas. Todos os dias, há mais de um mês, os professores e estudantes escrevem e apagam no quadro. Lusíadas, ali em cima, do lado direito, resiste, no branco quadro indiano. Todas as manhãs, olha-me nos olhos e lembra-me que estou ali, embora seja daqui.

Ao lado do quadro, um grande mapa mundo em papel. Philips Commercial Map of the World, 1985. A União Soviética imponente e dominante, todas as manhãs, de Kiev a Valdivostok, de Leninegrado a Estalinegrado, outro tempo, ali parado mas vivo. Ninguém se lembrou de mudar de mapa. Talvez ninguém queira, acreditar. Alguém corajoso, com uma caneta, incluiu a Cachemira paquistanesa como parte indiana. Entre Popper e Lakatos, depois de Morgenthau e Platão, antes de Kautilya e Waltz, durante Caste System in India e Gandhi's Swaraj, o mapa esvoaça a cada corrente de ar que assola a sala, lembrando-me que também estou ali, ou aqui, que somos uma mancha amarela, ou vermelha, pouco importa, um pedacinho do destino ao sabor do vento.

terça-feira, 21 de setembro de 2004

Mastigar e Digerir a Índia, 2002 (Fragmentos III)

quinta-feira, 16 de setembro de 2004

Estou ligado ao mundo

Desde hoje tenho ligação Internet em casa. Sinto-me, finalmente, um luso realizado em terras delienses. Posso anunciar que me encontro settled. Ich bin ein Deliense.

Desde hoje tenho ligação Internet em casa. Sinto-me, finalmente, um luso realizado em terras delienses. Posso anunciar que me encontro settled. Ich bin ein Deliense.

Escrevi a semana passada, na minha coluna semanal no Goan Observer, algo que pode eventualmente interessar alguns de vocês, sobre a lusofonia e a CPLP. Leiam aqui.

quarta-feira, 15 de setembro de 2004

Jogos olímpicos

Os jornais passaram semanas a publicar cartas de leitores, editoriais e colunas de opinião sobre o assunto, reflectindo a profunda falta de confiança e insegurança complexada dos indianos, até neste pacífico capítulo desportivo. Tudo rodava à volta da interrogação geral How does a nation of one billion people just achieve one silver medal in the Olympic Games? Países como a Lituânia, o Sudão e o Luxemburgo acabaram à frente desta auto-proclamada futura superpotência mundial.

Contudo, o mais curioso foi observar a construção e propaganda nacionalista à volta do desempenho desportivo. Os jornais de referência chegaram a publicar títulos como "Go get them George!!" na primeira página, seguindo a linha britânica da imprensa nacionalista e trauliteira. No caso do salto em cumprimento feminino, houve uma indiana que chegou à final. Nos dias anteriores à final os diários vinham infestados de páginas inteiras sobre a atleta, apresentando-a como uma atleta de nível mundial com grandes possibilidades de trazer uma medalha para Nova Deli. A questão foi amplamente politizada com comentários de políticos na esperança de retirarem dividendos de um potencial sucesso.

Mas será que todos são cegos neste país? Ou a febre nacionalista é assim tão poderosa? A atleta, Anju George, tinha um recorde pessoal inferior em mais de meio metro (!) em relação a quase todas as outras finalistas. A prova que a táctica funciona, é que até eu, confrontado com os números, acreditava que a atleta teria mesmo hipóteses e cheguei a comentar o facto positivamente com colegas indianos. Só reparei no ridículo quando um amigo francês comentou o assunto incrédulo. Anju ficou em última.

Deliciem-se com estas cartas ao editor no The Hindu, jornal de maior referência na Índia (ênfases meus):

"Sir, besides acquiring physical fitness, our sportspersons need to get mentally though. We had a number of clear near misses at the Athens Olympics with some of our participants finishing within the top eight." Sohan G John, Allappuzah, Kerala

"Sir, India's performance should not surprise us because as a nation we lack pride. We also have the uncanny knack of drowning the sorrow monumental defeats in the ocean of rejoicing we do for the tiniest of victories. (…) but let us not get intoxicated by this victory that we cease to feel the pain of our much larger defeat." S.A.R. Adil, Bangalore

"Sir, Unless we reach the top 10 in the medals tally we should not even think of organising the Olympics (O Governo indiano pensa numa candidatura). Going by our performance of a medal every four years, it should be around 500 years from now."

segunda-feira, 13 de setembro de 2004

Mastigar e Digerir a Índia, 2002 (Fragmentos II)

I'm sorry

Mas ontem de manhã, num intervalo de aulas, a Flora, a tal filha de diplomata francês, contou-me que aceitou a boleia de mota dele, depois de virmos de uma festa, de madrugada.

(chegam de mota, ela desce sem o tocar e por isso quase que cai)

So, here we are .

Yes, thank you for bringing me. See you tomorrow.

No problem, it was a pleasure for me.

Ok, thank you.

I would like to learn French.

Oh, nice.

Can you teach me?

Yes, perhaps, but I think Emeric is better, because you can teach him Hindi in exchange.

No, I want you.

(silêncio)

I will take you into your house.

Oh, no …My mother is inside sleeping.

We should go travelling one day.

Yes, we can talk to the others.

No, only you and me. What do you think?

I don't know, my parents will not allow me.

Or we can go, now, to a bar or club, or my room. Let's go.

No, thank you. Bye bye. (afasta-se e atinge a salvadora porta de casa)

A situação descrita assim até pode parecer engraçadas e cómica. Mas isto passa-se às três da manhã numa rua deserta no Sul de Deli. Uma amiga da Flora, sueca, foi quase violada por um taxista ainda há poucas semanas. Claro que é um caso extremo, mas as raparigas e mulheres de pele branca, e as mulheres em geral, diga-se, têm uma vida extremamente complicada na Índia. São confrontadas com uma constante intromissão na sua esfera privada e com assédios repetitivos.

Quando fomos com a Camille, outra francesa branca, para o mercado de Old Delhi, ela queixava-se de cinco em cinco minutos de subtis e "acidentais" encontrões e apalpões e fomos forçados a partir. As minhas colegas de turma, mesmo as mais liberais, só atendem números que conhecem.

A Flora queixou-se a mim, sendo eu amigo dele. Eu disse que não conseguia acreditar, mas também não podia negar. Pensei como deveria agir, mas o próprio Suhail veio logo a minha casa nessa noite, estava eu a jantar. Não poderia imaginar cara mais envergonhada e submissa. A barbinha muçulmana e o nariz em forma de batata despontavam confusamente.

Depois de longos minutos desagradáveis de conversa geral, lá desembuchou e balbuciou desculpa depois de desculpa, I was just trying to be nice, I should have known this would create problems, you are my friend and she being your friend I only wanted to be nice to her. Don't think I am bad. I'm sorry. E eu sei que sim, que tudo não passou de um microchoque cultural entre a complexa sexualidade indiana na confusa cabeça de um solitário Suhail que nunca beijou uma mulher e a ofuscante pele branca feminina, tão apetecível, tão vulnerável.

quinta-feira, 9 de setembro de 2004

Mastigar e digerir a Índia (Lisboa, 2002)

O típico turista ocidental viaja para a Índia parte em busca de uma terra mítica. Para muitos portugueses nem se põe sequer a hipótese de partir para esse canto, com medo das doenças, da criminalidade ou do clima, há de tudo.

Depois há aqueles aventureiros, alternativos, que apostam forte no relativismo cultural. Saem de Portugal frustrados com o consumismo capitalista, com a falta de amor ou com o governo de direita.

O problema é que voltam passado uns tempos, e, não querendo dar o braço a torcer, mitificam ainda mais a Índia, retratando com flores e cores tudo o que viveram, e esquecendo tudo o que de feio e horroroso por lá viram.

Imbuídos do seu espírito subjectivista e relativizador vão engolindo tudo com o que são confrontados na Índia, em vez de o mastigarem e o digerirem. Voltam com dores de barriga, mas negam-no, para salvarem a honra.

Como aquele meu amigo alemão que orgulhosamente disse que na Índia viveu como um indiano, comendo tudo e em todo o lado, incluindo nas barraquinhas de ruas, porque em Roma sê romano, adiciona com um sorriso superior. Mais tarde, numa frase murmurada, conta que teve um problema de estômago, tendo sido evacuado de emergência da Índia e tendo depois estado internado alguns meses num hospital alemão.

Para mastigar e digerir o que vemos e o que vivemos é preciso reconhecer que o que vemos e vivemos ali não é o que vemos e vivemos normalmente aqui. Que algo de diferente se passa. Que necessariamente estamos preconceituados e limitados pelas normas socias com que fomos educados ou com que fomos confrontados no passado. Obviamente que todos gostaríamos de ser racionais e frios de modo a dispensar preconceitos e juízos subjectivos.

No entanto, a nossa subjectividade normativa e social é impossível de eliminar. Não podemos aspirar a algo impossível. Nem isso é desejável: perderíamos a nossa esência humana e social, passando a robots mecânicos e meramente registadores de factos e realidades.

Assim, só nos resta enquadrar e domar essa nossa subjectividade. Estarmos conscientes dela, identificá-la sempre que ela aparece no palco (na nossa cabeçinha). Ignorá-la é impossível e quem o tenta é necessariamente desequilibrado.

O tal típico ocidental maravilhado na Índia tende a relativizar, a aceitar sem questionar (sem mastigar). Prefere muitas vezes olhar para o que acha que deve olhar e ignorar aquilo que não é suposto ver ou conhecer. E, mesmo que olhe para o que não deve olhar, relativiza-o e contextualiza-o. Isto é, aceita-o como sendo inquestionável porque faz parte de outro quadro normativo ou social que não é o seu. Recusa-se a questionar e a avaliar porque acha que não tem o direito de o fazer.

O tal típico ocidental maravilhado na Índia tende a relativizar, a aceitar sem questionar (sem mastigar). Prefere muitas vezes olhar para o que acha que deve olhar e ignorar aquilo que não é suposto ver ou conhecer. E, mesmo que olhe para o que não deve olhar, relativiza-o e contextualiza-o. Isto é, aceita-o como sendo inquestionável porque faz parte de outro quadro normativo ou social que não é o seu. Recusa-se a questionar e a avaliar porque acha que não tem o direito de o fazer.

Obviamente que, ao voltar para o seu ninho, prefere mostrar algo de romântico. As partes mais chocantes do seu álbum fotográfico - as que resistirem à censura pela mão que orgulhosamente o folheia - são apresentadas de modo cómico, ou romântico, fugindo a uma interpretação e confrontação mais intensa. “Olha esta vaca no meio do lixo! Sabias que é bom elas andarem na rua porque comem o lixo e mantêm tudo limpo?”.

Eu tento não fugir a essa confrontação. Entre o simplismo do turista que se recusa a ir à Índia ou aquele que só lá permanece fechado nos hóteis de 5 estrelas, e o suposto turista informado que viu a “verdadeira Índia”, escolho uma via intermédia. Nesta minha última viagem à Índia acho que esta via deu os primeiros frutos.

Se por essência nunca fui um relativista subjectivo que se recusa a mastigar, por outro lado, tudo o que antes mastigava sabia muito mal e era obrigado a cuspi-lo, rejeitando-o. Talvez ainda o rejeite agora, talvez o que vejo, sinto e vivo na Índia tenha um gosto pior do que nunca, mas agora sinto-me mais capaz de o mastigar, de o engolir, e, acima de tudo, de o digerir. Assim, a longo termo, até sabe bem.

Mastigar e Digerir a Índia, 2002 (Fragmentos I)

quarta-feira, 8 de setembro de 2004

Nada funciona

A minha nova bicicleta, por exemplo. O Emeric, colega francês, e eu, comprámos duas bicicletas de montanha novinhas em folha. Negociamos, pagamos e partimos. Menos de 200 metros depois, com um intervalo de poucos segundos, saltaram as correntes das duas bicicletas. Depois de três dias, o primeiro furo. Ou melhor, quatro, tendo em conta os remendos que me fizeram na câmara de ar.

Assinei um contrato com uma operadora de telemóveis, Idea. Enviaram uma pessoa para verificar se eu morava mesmo onde moro. Ligaram-me 3 vezes a confirmar o meu endereço postal para enviarem a factura no fim do mês. E eu já adivinhava o que viria a acontecer, porque a factura nunca chegou e vou fui forçado a correr hoje para a loja, pagar o devido, porque a partir de amanhã seria aplicada uma "late payment tax".